任意後見とは、認知症等の発症により判断能力が低下し、おひとりで物事を決めることが難しくなったときに備えて、ご本人に代わって財産管理や法律的な判断等を行う「後見人」をあらかじめ決めておく制度です。

こちらでは、任意後見の仕組みや、任意後見の契約時に決めておく内容など、詳しくご紹介いたします。

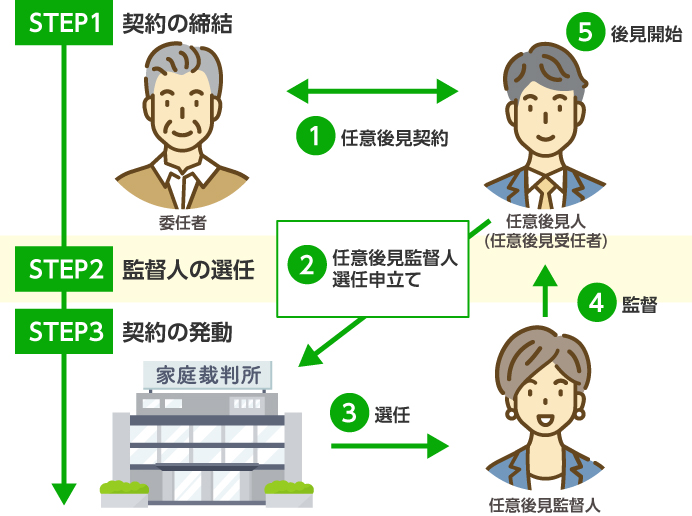

任意後見が開始されるまでの仕組み

任意後見は、ご本人(委任者)に十分判断能力があるお元気なうちに契約を結びます。

その後、委任者の判断能力が低下したら、「任意後見監督人選任の申立て」を行い、家庭裁判所から「任意後見監督人」を選任してもらいます。

この任意後見監督人が選任されると、任意後見人による後見が開始されます。

このように、任意後見人による後見が開始されるのは、委任者の判断能力が低下していて、かつ、任意後見監督人が選任されたタイミングです。

任意後見契約を結んだとしても、委任者がお元気であれば、後見は開始されません。

任意後見で決める契約内容について

任意後見の契約時に決める内容としては、主に以下のようなものが挙げられます。

- 後見人を誰にするか(任意後見の受任者の指定)

- どのような業務を委任するか(代理権の設定)

- 任意後見人の報酬

任意後見人には、大きく分けて2つの職務があります。

- 財産管理…預貯金の管理、各種支払いの代行など

- 身上監護…介護や療養など、日々の生活や健康に関する法律行為(介護申請や契約、入院・入居時の手続き支援など)

任意後見契約は、誰を任意後見人に指定するか、具体的にどのような代理権を与えるかなど、当事者同士の合意があれば基本的に自由に契約内容を決めることができます。

任意後見人に指定する人物については、ご家族・ご親族だけでなく、専門家や法人を指定することも可能です。

ただし、破産者や未成年者など、一部の人は任意後見人になることはできないほか、任意後見契約の締結は公正証書で作成しなければならない法的な定めがある点にもご注意ください。

任意後見監督人の選任について

さきほどもお伝えしたように、任意後見契約を結んだだけでは後見は開始されません。

委任者が認知症などにより判断能力が低下した時に、任意後見監督人の申立てを行い、任意後見監督人が選任されてはじめて後見が開始されます。

任意後見監督人の申立ては、任意後見契約の委任者(ご本人)、その配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者が行うことができます。

任意後見監督人の職務は任意後見人を監督することです。任意後見人が適切に業務を行っていない場合、任意後見監督人は家庭裁判所に任意後見人の解任請求を行うことができます。

また、任意後見監督人も家庭裁判所から監督を受けることになり、任意後見人の業務内容を家庭裁判所に報告します。任意後見監督人に選任されるのは司法書士や弁護士などの専門家が選任されることが一般的です。

注意!任意後見契約は判断能力の低下後では締結できません

任意後見は法的な「契約」ですので、ご本人の判断能力が低下し、ご自身だけで法律行為が行えなくなった後では締結することができません。

ご本人の判断能力の低下後に後見人が必要となった際は、任意後見ではなく、法定後見(成年後見)制度を利用しましょう。

法定後見も後見人がご本人に代わり財産管理や法律的な判断を行ってくれますが、後見人をご本人の意思で決めることができません。法定後見の場合は、家庭裁判所が後見人を選任します。

ご自身の希望する人を後見人にしたいという方は、判断能力が十分にあるうちに任意後見契約を結ぶ必要があります。

いきいきライフ協会®では、任意後見契約に盛り込むべき契約内容のアドバイスや、契約書の作成、家庭裁判所での手続きなど、任意後見に関するあらゆる手続きを丸ごとお手伝いいたします。

法律的な視点からのサポートはもちろんのこと、ご本人のご意思を尊重し、お気持ちに寄り添ったきめ細やかなお手伝いをモット―とするいきいきライフ協会®では、任意後見をはじめとした生前対策・身元保証・死後事務など、ご高齢者のあらゆるお困りごとにお応えします。

初回のご相談は完全無料ですので、ぜひお気軽にいきいきライフ協会®までお問い合わせください。