いきいきライフ協会®は、おひとり身であったり、ご家族がいてもさまざまな事情で頼るのが難しいという高齢者の方から、身元保証や死後事務に関するお問い合わせを日々いただいております。

国内には多くの身元保証事業者があり、サービス形態や料金も異なっているため、「何を基準に選べばよいのか」「ご自身の心配事をきちんと対応してくれるのか」という不安をお抱えの方が少なくありません。

こちらのページでは身元保証事業者への依頼を検討中の方に向けて、事業者選びのポイントをお伝えいたします。

身元保証事業者が提供するサービスとは

まず、身元保証事業者がお独り身の高齢者のサポートとして、一般的にどのようなサービスを提供しているのかを確認しましょう。

- 事業者によってサポート範囲は異なる場合があります。

日常生活支援サービス

日常生活で起こるさまざまなお困りごとをサポートいたします。

- 通院の送迎や付き添い

- 買物代行や購入支援

- 介護保険などの受給手続き

- 各種事務対応

- 財産管理(小口口座管理、各種支払い代行、精算支援、生活費などの管理)

身元保証サービス

高齢者向けの施設入居時や入院時の身元保証人(身元引受人)として、ご本人のために必要な手続きを行います。

- 入退院や施設入居の身元保証手続き

- 日々の連絡窓口

- 緊急時の駆けつけ

- ご逝去・施設ご退去時の受け渡し、お迎えの手配

任意後見

お元気なうちに任意後見契約を結ぶことで、将来認知症等で身の回りの判断が難しくなったとき、必要に応じて後見開始の手続きを進めます。

死後事務サービス

死後の手続きに必要となるお金を預託していただき、お亡くなりになった後に必要となる手続きを丁寧にお手伝いします。

- 死亡診断書などの受領

- 葬儀・供養の手配

- 病院・施設の精算

- 賃貸の明け渡し

- 公共料金の解約手続きなど

遺言執行(相続手続き)

生前に作成した公正証書遺言の内容をもとに、名義変更や払戻し等の手続きを実行します。

これらは、近くに頼れるご家族がいらっしゃれば対応してくれるものも多いため、あまり心配しすぎることはないかもしれません。しかしながらおひとり身の方は今後これらの対応が必要となることをしっかりと理解したうえで、お元気なうちから信頼のできる方にお任せする必要があります。

なお事業者によっては、上記サポートの一部には対応できない場合や、逆に一部のみサポートできる場合もあるようですが、思わぬ落とし穴があるので注意しましょう。

たとえば、身元保証や相続手続きは対応しているが、死後事務サービスまでは引き受けていない・契約していない身元保証事業者の場合、ご本人が亡くなった後のお困りごとが残ったままになってしまうので、結局誰かに迷惑がかかってしまいます。

身元保証事業者選びと「ガイドライン」

身元保証事業者が引き受ける役割は、おひとり身の高齢者の「家族代行」であるともいえます。だからこそ、信頼できる事業者を選ぶことが大切です。

しかしながら、以前から高齢者向けの身元保証事業者は多く存在していましたが、実は長い間身元保証サービスに関する明確な国からの方針やルールがなく、さまざまな業界の会社が独自の基準でサービスを提供しておりました。そのため、お客様の財産や今後の人生にかかわる重要な判断をともなう事業であるにもかかわらず、本人への説明が不十分なまま契約をしてしまったり、ずさんな運営体制であったりと、トラブルが多いことが長らく問題視されていました。

このような背景を受けて、2024年に内閣府が「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」(以下、「ガイドライン」)を発表し、身元保証事業者の指針を定めました。

実はこのガイドラインには、当協会が所属するオーシャングループの提言が多く採用されております。また、2025年11月に設立された国内初の業界団体「全国高齢者等終身サポート事業者協会」には、身元保証相談士協会の代表理事を務める黒田が所属し、まさに健全な身元保証サポートの浸透を目指して、業界全体のルールづくりを行っているところです。

そのような意味では、当協会のサービス内容について、より安心・納得していただきやすいのではないかと考えております。

信頼できる身元保証事業者選びのポイント

では、ガイドラインでも述べられているポイントをもとに、事業者選びで特に重要なポイントをお伝えします。

- 確実に契約書を結んでいるか。契約内容の適正な説明があるか

- 死後事務に対応するために必要な費用は信託口座に預託・管理しているか

- 高齢者からの遺贈寄附を前提とした身元保証契約となっていないか

それぞれのポイントについて解説いたします。

①確実に契約書を結んでいるか。契約内容の適正な説明があるか

上で説明した、お独り身の高齢者に発生するさまざまなお困りごと「日常生活支援」「身元保証」「死後事務」「相続手続き」に対応してもらうための契約書を確実に締結しているかを確認しましょう。

また、契約に関する重要事項(具体的なサービス内容、解約時の手続きや返金、預託金の管理方法など)は必要に応じて別途「重要事項説明書」を用いてご説明するなど、きめ細かな対応がガイドラインでは求められています。

もしサービス内容や契約書等の中に曖昧でわかりづらい文言・説明があれば、担当者にしっかりと確認をすることが大切です。

実際に、事前のお客様への説明が不十分であったゆえにトラブルに発展した事例もあります。

以前当協会にお問い合わせくださったお客様ですが、元々はインターネットで検索すると最上段に出てくるような、とある大手の身元保証事業者と契約されていたそうです。死後に必要となるお金をその事業者に預託していたそうですが、こちらの事業者の契約を解約することとなった際、その預託金を解約金として申し受けるので返さないと団体が主張し、トラブルになりました。結局、その預託金を取り戻すために弁護士に相談する事態となりました。

その後、当協会にご相談に訪れた際には私どもから契約内容についてひとつひとつ丁寧にご説明し、ご契約いただく運びとなりました。

いきいきライフ協会®では、契約書を6つの公正証書にて作成し、あらゆるお困りごとに対応しているのはもちろんのこと、「重要事項説明書」もあわせて用いてお客様にご説明しております。

②死後事務に対応するために必要な費用は信託口座に預託・管理しているか

ご自身の死後の事務手続きを第三者に依頼するとき、当然ながら死後ご自身でその費用をお支払いすることはできません。

そのため、死後事務にかかる費用(葬儀費用等)はあらかじめ、身元保証事業者に預けることになります。しかし、決して安くない金額を長期に渡って預けることになりますので、万が一にでも事業者の運営資金と混在してしまうと、死後にきちんとご自身の預託金から払い出してくれるのかという不安が残ります。

仮にもし、事業者が経営破綻等に陥っても被害を最小限に抑えられるよう、事業者の運営資金とお客様からの預託金とを区別して管理している事業者が望ましいです。ガイドラインでも、「お客様から前払金(預託金)を預かる場合、運営資金等とは明確に区分して管理することが望ましい」とされています。

いきいきライフ協会®では、お客様からの預託金は信託口座でお預かりをしております。一度お預けいただいた後は、私どもも勝手に引き出すことはできません。また信託口座は「倒産隔離機能」があるので、万が一の場合であっても預託金は必ずお客様の手元へ戻ります。

③高齢者からの遺贈寄附を前提とした身元保証契約となっていないか

ガイドラインでは、身元保証事業者に遺贈寄附を行うことを契約条件にするのは避けるべきことが記されています。なぜかというと、その事業者がお客様からの遺贈寄附金に頼った資金繰りになっている場合、経営が不安定になるリスクが常に付きまとうからです。

事業者に遺贈寄附すること自体を禁止していないところも多く存在しますが、少なくとも「遺贈寄附をしないとお手伝いしない」という事業者は避けた方が良いかもしれません。またお客様からの遺贈寄附が前提になっている業者は料金が安価なところが多く、安ければ安いほど良い、とは限らないということにご留意いただければと思います。

いきいきライフ協会®では、お客様からの遺贈寄附を直接受け取ることはお断りしております。ご自身の大切な財産ですので、その使い道はご自身で決めていただきたいというのが私たちの考えです。

ご不安ごとはいきいきライフ協会®までお気軽にご相談ください

さまざまな情報をお伝えいたしましたが、いきいきライフ協会®は、今まさに国と連携しながら業界全体のルールづくりをしている事業者でもありますので、そのような意味では安心してご依頼いただけるのではないかと思います。

もちろん、老後の人生にかかわる大切な決定ですので、すぐに決める必要はありません。情報収集をしながら、じっくりと検討されたい方も少なくないかと思います。

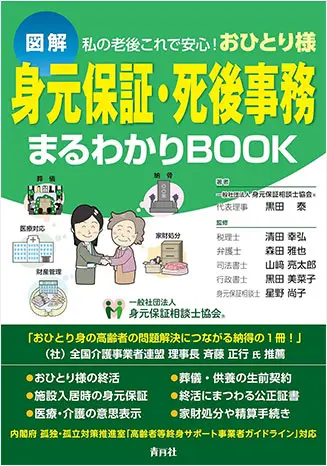

どうしても心配という方や、身元保証について詳しく勉強されたいというは、2025年6月に私どもが出版した身元保証に関する書籍にてひとつひとつ細かな解説を掲載しておりますので、ぜひお手に取っていただけますと幸いです。

書籍【身元保証・死後事務まるわかりBOOK】ご購入の方への特別割引

Amazonの書籍購入ページ

Amazonの書籍購入ページ 右記の書籍(税込1,650円)をご購入のうえご一読後、無料相談にお越しいただいた方は、STEP1「契約書作成」費用を通常7万円のところ、1万円割引の6万円でご案内いたします。

書籍で「身元保証相談士の取り組み」や進め方がわかり、より安心してご相談いただけます。まずはご不安を小さくする一歩として、ご活用ください。

また、専門家による無料相談も実施しております。身元保証事業者を比較検討中の方は、どうぞお気軽にご相談ください。まずは、お電話にてお問い合わせをお待ち申し上げております。